Ein DeSelfie – so heißen unsere ganz persönlichen Erfahrungsberichte – darüber, was nicht-wertschätzendes Feedback vom Chef in uns auslösen kann.

Danke an Nele Marlen

Eine Selbstreflexion von DeSelfie-Gründerin Dr. Astrid Dobmeier

Klippschule. Dieses Wort werde ich nie vergessen. Dabei tauchte es in meinem Wortschatz bis zu jenem Tag überhaupt nicht auf. Mein älterer Kollege in der Redaktion kam mit seiner auf A3 ausgedruckten Doppelseite in unser Zimmer. Er sah geschockt aus.

Zusätzlich kann der Podcast hier aufgerufen werden, falls das Autoplay nicht funktioniert.

Selten hilfreich: Schriftverkehr statt Gespräch

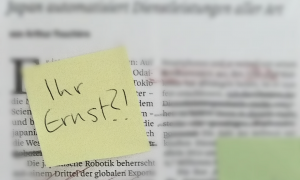

Überall klebten gelbe Post-Its mit wilden Kugelschreibernotizen darauf. Der Chefredakteur hatte seine Story komplett zerlegt, ihn in sein Zimmer zitiert – aber nur, um ihm die Seite in die Hand zu drücken und ihn dann wieder von dannen ziehen zu lassen. Ohne Worte. Hier ein Ausrufezeichen, da ein roter Strich, dort drei Absätze komplett durchgestrichen. Überall Verbesserungen, Belehrungen und Nachrichten. Und da stand eben auch, in großen Lettern: KLIPPSCHULE! Mit Ausrufezeichen. Der Kollege war Profi und seit 15 Jahren im Geschäft.

Erst völlige Fassungslosigkeit, dann Resignation

Bei allem, was wir heute über Mitarbeitermotivation wissen, klingt das wie aus einer längst vergessenen Zeit. Diese Geschichte ist auch tatsächlich 20 Jahre her – und trotzdem höre ich immer wieder, wie aktuell sie heute noch ist. Ich musste meine Zimmerkollegin erst einmal fragen, was das zu bedeuten habe. Sie erklärte mir, das sei eine besonders üble Missachtung von Seiten des Chefredakteurs. Wer Infos in seine Geschichte packte, die aus seiner Sicht sowieso keinen Menschen interessierten, der bekam ein „Klippschule!“-Post-It als Feedback. Wikipedia sagt, „Klippschule“, das heiße in etwa so viel wie „Darüber braucht man nicht mehr zu reden.“

“Alte Schule” – die gibt es auch heute noch

Ja, das schien dem Führungsstil unseres Chefs damals zu entsprechen. Reden? Feedback? Nur, wenn es gar nicht anders ging. „Alte Schule“, sagte man damals in der Branche. Wir sprechen von den End-Neunzigern des vorherigen Jahrhunderts. Worte wurden über Artikel nur dann ausgetauscht, wenn es sich um einen absoluten Notfall handelte. Und dann wurde man in Chefs Zimmer zitiert. Das heißt, die Sekretärin rief an, dass Herr C. einen sehen möchte. Dann hatte man noch Glück. Denn wenn man die Durchwahl des Chefs persönlich auf dem Display sah, dann war Schlimmes zu befürchten.

Kaum Kontakt zum Chef

So wie an diesem Morgen. Ich war Anfang 20 und seit etwa einem halben Jahr Redakteurin bei der Zeitschrift von Herrn C. Ob der Chefredakteur überhaupt meinen Namen wusste, das fragte ich mich. Denn eingestellt hatte mich sein Stellvertreter, Kontakt zur Führungsebene hatte ich kaum. Zu dieser Zeit brachte ich knapp 1,5 Jahre Erfahrungen bei Zeitung, Zeitschrift, Radio und Fernsehen mit. Ich strengte mich besonders an, wollte alles richtig machen. Es war meine erste Festanstellung. Parallel dazu schloss ich mein Studium ab. Das heißt: 50-60 Stunden Arbeiten unter der Woche, Magisterarbeit am Wochenende. Frei gewählt.

Dann sein Anruf gleich in der Früh. Ich möge doch mal kommen. Punkt. Kein Guten Morgen. Einen Tag zuvor hatte ich um einen Termin mit ihm gebeten. Der Grund: Ich hatte die Chance, nach London zu einem für mich ganz besonderen Interview zu fliegen. Allerdings kam das Angebot von einer anderen Zeitschrift. Ich sei die Expertin für dieses Thema und sie wären überglücklich, wenn ich das machen könnte. Freiberuflich, nebenbei. Ich solle halt mal mit dem Chef reden, vielleicht ließe sich da der Output irgendwie teilen. Was für ein Angebot! Welch eine Freude!

Wie ein dummes Schulmädchen

Ich war Feuer und Flamme für das Thema und mit Leib und Seele wollte ich das gerne machen. Wahrscheinlich war ich viel zu aufgeregt, um eine durchdachte Argumentationslinie vorzubereiten. Leider weiß ich nicht mehr, wie ich es anpackte, jedenfalls nicht nach dem mir heute bekannten Harvard-Verhandlungskonzept. Ich ließ den Termin dummerweise über die Sekretärin anfragen, inwiefern ich mit Herrn C. über dieses Angebot reden könne, vielleicht könnte man diese Reise nach London ja verbinden, auch zu seinem Gunsten und die Rechte irgendwie teilen oder oder oder …

Achja.

Was mir einfiele. Wie ich überhaupt auf solche Gedanken käme. Für eine andere Zeitschrift? Dafür hätte er mich nicht eingestellt. Er! Mich! Eingestellt! Ich hatte mit ihm bis dahin vielleicht fünf mal persönlich gesprochen. Und nein. Auf keinen Fall. Punkt. Seine Ansprache dauerte nicht länger als zwei Minuten. Er fragte nichts. Er schickte mich wieder zurück auf meinen Platz wie ein dummes Schulmädchen.

Ein Chef, der mir Angst machte

Heute würde ich mich nicht mehr so schnell kleinreden lassen. Er hat sich nicht einmal angehört, welche Idee ich hatte. Es hat mich lange geärgert, dass ich an dieser Stelle nicht für mich selbst eintrat. Und so schnell aufgab. Sogar zum Blaumachen war ich zu feig. Ein Chef, der mir regelrecht Angst machte.

Ich kam mir nicht ernst genommen vor. Ich war wütend. Traurig über mich selbst. Und fand es mehr als ungerecht, dass das fleißige Lieschen der Redaktion (ich wusste selbst, dass ich das war) jetzt auch noch abgestraft wurde für die vielen Überstunden. Ich hatte so viele Seiten in den letzten Heften geschrieben wie sonst kaum einer. War fleißig, loyal und angepasst.

Was passierte? Von nun an powerte ich sogar noch mehr. Ich musste doch gesehen werden! Wie paradox! Aber ich wusste damals nicht so genau, wie herauskommen aus dem schlechten Gefühl.

Dominante Führungsstrukturen

Heute sehe ich das glücklicherweise nicht mehr so emotional. Und wenn ich gesehen werden möchte, dann rufe ich „Hier“. Das gelingt mir nicht immer, aber immer öfter. Ich war jung und unerfahren in der Welt der konservativen, dominanten Führungsstrukturen. Und ich war brav. Gut erzogen. Freundlich, höflich, offen – das bin ich hoffentlich heute auch noch. Denn gewisse Werte werden mich ein Leben lang begleiten.

Ich frage mich, wie meine Kinder auf so einen Führungsstil reagieren würden. Sie haben schon in der Grundschule Sozialkompetenz-Seminare besucht, werden in ihren Stärken gefördert, nehmen anstatt plumper Noten in „Lernentwicklungsgesprächen“ Stellung zu ihrer Leistung. Und der Lehrer diskutiert mit ihnen über Selbst- und Fremdeinschätzung.Das Wort „Klippschule“ brauchen sie von mir aus nicht zu kennen. Es kann gerne ganz aus dem deutschen Sprachwortschatz verschwinden. Denn, neben meinem Erlebnis gibt es noch zwei gute Gründe dafür: In Klippschulen wurde früher überwiegend das Auswendiglernen gelehrt. Und: Dort gab es die Prügelstrafe.

DeSelfie heißt: Sich selbst auf der Spur sein.